В журнале «Литературная Армения» в 1980 году вышла большая статья о Ваграме Папазяне. Приводим её внизу.

Сероб Саркисян

Журнал «Литературная Армения», №2, 1980, с. 66-70.

«В моем сознании образ Отелло всегда был связан с именем Папазяна» (Алла Тарасова)

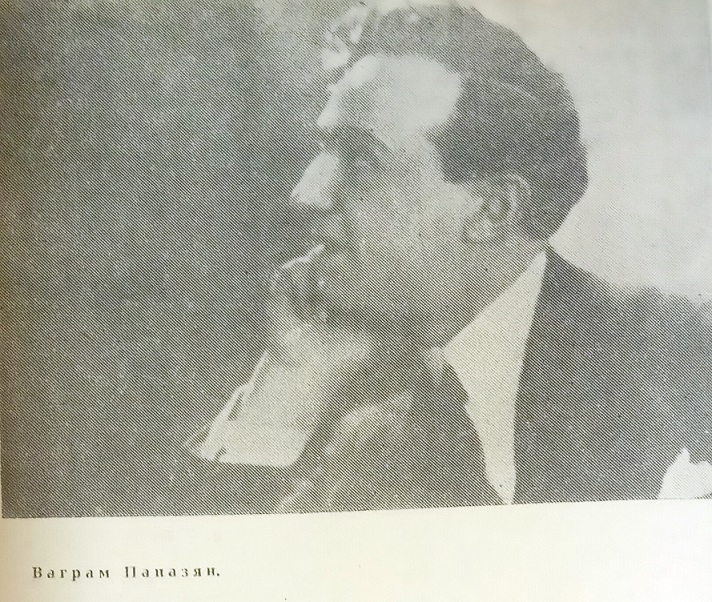

В театре Артистического общества в Тифлисе шел спектакль армянской драматической труппы. Приехавший только что из Константинополя Ваграм Папазян выступал в роли актера Кина, героя известного произведения Дюма. Это была его первая роль в тифлисской театральной труппе. Невиданный успех и восторженный прием. Имя В. Папазяна появляется на страницах издаваемой в Тифлисе русской газеты «Кавказ».

«Папазян, — пишет рецензент, — за короткое свое пребывание в Тифлисе успел снискать себе прочные симпатии публики. — Папазян, артист прекрасной школы, обнаружил в «Кине» много достоинств: приятный, хорошо поставленный голос, умение свободно держаться на сцене, мимику, внешность, тонкую, обдуманную до мелочей игру. В армянской сцене так редко случается испытывать эстетическое наслаждение, что нельзя не признать, что Папазян является драгоценной для сцены находкой».

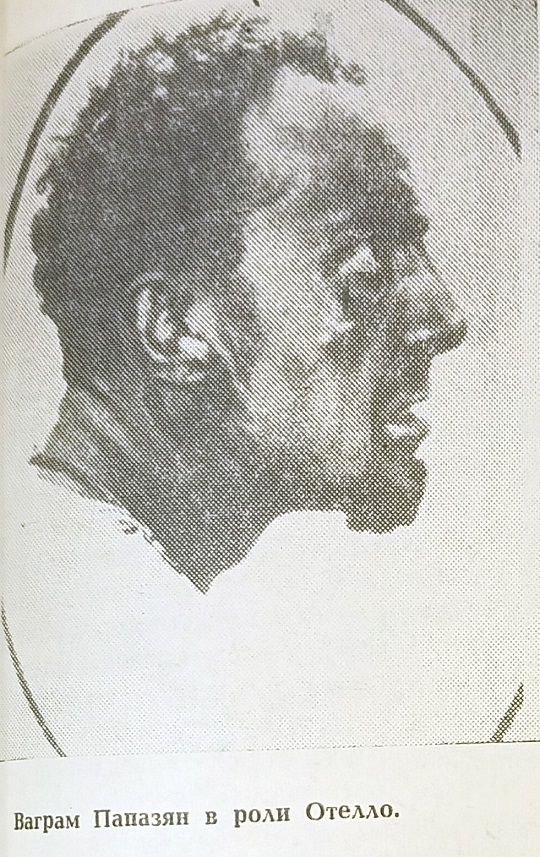

Начав свои шаги с Тифлисского русского театра в 1915 году, Папазян выступает затем на больших и малых сценах необъятной России и везде в первую очередь показывает Отелло.

В то время действующим в Тифлисе русским театром драмы руководил известный актер и режиссер Баратов, который в 1914 году, увидев выступавшего в армянской драматической труппе Папазяна в роли Отелло, приглашает его выступать с той же ролью в своей труппе. Это была давнишняя мечта артиста, которая, наконец, исполнилась. В прессе появились отклики на игру артиста:

«… Ваграм Папазян, который исполнял свою роль на армянском языке, можно сказать, был центральным лицом спектакля. Исполнение роли мавра было серьезным испытанием, показавшим, насколько молодой армянский актер способен с успехом исполнять такие первоклассные, наделенные сложными и тонкими психологическими нюансами роли. И, конечно, эксперимент прошел с большим успехом. Папазян своей прекрасной, талантливой игрой показал, что он является выдающейся фигурой не только на армянской сцене. У него большое будущее…» (Газета «Мшак», Тифлис).

Еще большего успеха добивается Папазян в роли Орленка, героя одноименной пьесы Ростана. Критик Баратов находит, что Папазян своей игрой превзошел известного Петипа в этой роли. Блестящее исполнение двух упомянутых ролей приводит критика к убеждению. что репертуар труппы нужно расширять, предлагая новые роли Папазяну и этим навсегда привязать его к русской труппе.

Наряду с многократным исполнением ролей Отелло и Орленка на армянском и французском языках, Папазян выступает также в ролях Арбенина, Коррадо и Годды.

В 1916 году режиссер бакинского театра русской драмы А. Турганов приглашает Папазяна на роли Отелло, Коррадо, Арбенина, Кина возглавляемую им труппу, после чего у Папазяна, как он сам признается, появляется желание чаще выступать на русских сценах и по возможности в классических ролях. Эту мысль поддержал один из основателей и руководителей армянского театра в Новом Нахичеване Геворг Чубар, посоветовав Папазяну попробовать свои силы в Москве. В те дни в Новом Нахичеване на спектаклях с участием Папазяна присутствовал один из пионеров русского кино А. Ханжонков, который был потрясен исполнением ролей Коррадо, Кина и сразу же влюбился в искусство артиста. Он предложил Папазяну выступать также в кинофильмах, в то же время сознавая, что его предложение не очень уместно: ведь артист должен будет спуститься со своего высокого положения и «впасть в детство», поскольку искусство кино шло вперед пока еще неуверенными, детскими шагами. Согласившись с ангажирующим его деятелем кино и разделяя его мнение, Папазян тем не менее заявил, что готов поддержать «ребенка», чтобы дать ему возможность днем раньше уверенно зашагать на экране.

С этого дня привычный маршрут Папазяна меняется. Если раньше он, как челнок, носился из Батума в Константинополь и обратно, то сейчас в течение некоторого времени он должен был так же мчаться из Ялты в Москву и обратно.

11 января 1919 года он совместно с русскими артистами воплотил на экране «Актера Кина» Дюма.

Рецензент Эсге в газете «Вечернее время» пишет:

«В зимнюю стужу, среди бешеных ветров, неистовствующих вечно в наших краях, неожиданно повеяло теплом, весной, заиграли радостно лучи яркого солнца… Лучи яркого таланта…»

19 января того же года Папазян возвращается в Новый Нахичеван и на этот раз готовит роль испанца Годды в мелодраме Григория Ге «Казнь». В рецензии того же Эсге, посвященной этой роли Папазяна, сказано:

«Заранее плохо настроенный, я вошел в театр. Помнил, как автор пьесы Григорий Ге не раз говорил мне:

— Где только не ставят мою «Казнь». Кто только не играет моего Годду; играл его я сам — но всё это так мало похоже на того Годду-испанца, которого я, автор, вывел в «Казни».

Вчера я искренне пожалел о том, что г. Ге не видел Годду Ваграма Папазяна…»

В каком бы из городов России не выступал Папазян, будь то перед армянским зрителем или русским, он всегда удостаивался восторженного приема, и это отражалось на страницах печати.

Газета «Коммунист» оценивает игру Папазяна в ролях классического репертуара, особенно в роли Отелло, как плод высокой культуры, где артистическая техника сияет во всей своей тонкости, гибкости и отточенности. Размеренный и сдержанный тон, простой и понятный разговор, выразительные жест и поза, музыкальность интонации и ритма сразу же бросаются в глаза. В этой же газете папазяновский Отелло характеризуется как человек, обладающий бурными страстями, большим темпераментом и жизнеутверждающей силой. Это убедительный, мастерски завершенный образ, «отлитый из строк Шекспира».

В связи с исполнением Папазяном роли Отелло на сцене Малого русского театра в Тифлисе местная русская газета «Рабочая правда», говоря о знаменитых армянских трагиках Абеляне, Арменяне, Зарифьяне и Папазяне, особо выделяет Папазяна, как самобытного толкователя и блестящего исполнителя роли шекспировского мавра.

На протяжении полувека играя Отелло, Ваграм Папазян был признан театральной критикой как виртуоз, обладающий самой совершенной техникой, точно также, как Паганини чьи пальцы творили чудеса, касаясь струн скрипки. Но в театральной критике до сих пор распространено представление о том, что приобретенное техникой — это не реализм или далеко от того, чтобы считаться таковым, что якобы сердце там не принимает участия. На это в свое время ответил Дидро, написав в «Парадоксе об актере»:

«Я говорю и настаиваю, что крайняя чувствительность создает актеров посредственных, посредственная чувствительность — толпу плохих актеров, и только при полном отсутствии чувствительности вырабатываются актеры великолепные».

Мнение крупнейшего театрального деятеля В. И. Немировича-Данченко об игре Папазяна лишний раз подтверждает эту мысль. Он считает, что Папазян — один из тех немногих и прекрасных исполнителей классического репертуара, которые достойны мировой славы, отмечая при этом красивую пластику, заразительную вспыльчивость и высокий вкус артиста.

Еще в конце прошлого века в России был известен актер, воплотивший роль шекспировского Отелло и удостоившийся всеобщего внимания. Это был Н. П. Росов, друг Папазяна, который, неоднократно характеризуя своего и папазяновского Отелло, ставил последнего выше. Более того, Росов говорил: «После Сальвини я не видел лучшего Отелло, чем Папазян».

Второго августа 1927 года Н. П. Росов пишет из Кисловодска К. Станиславскому:

«… Много мне в своей долгой жизни пришлось видеть исполнителей Шекспира и сколько их обожглось на нём. Но должен сознаться, что за последние 20 лет я не видел такого Отелло, как Папазян. Каждый жест, каждая поза этого большого артиста, каждый взгляд его прекрасных больших глаз могли бы послужить любому художнику-живописцу материалом для редких картин человеческих переживаний и красоты. Даже голос Папазяна — это какой-то мощный оркестр, виртуозно передающий весь пламень любви, страданий и львиного гнева… Не раскрывается ли через посредство подобного артиста легко и убедительно величие Шекспира, показавшего в своем мавре не прямолинейного грубого ревнивца, а благороднейшее сердце, полное безграничной веры в лучшие качества людей, и погибшее жертвой за это доверие, подорванное низкими инстинктами коварного Яго».

Надо отметить, что Н. П. Росов был в курсе того, что Папазяна пригласили выступать в Малом театре в ролях Отелло и Гамлета. Целью этого письма было желание посоветовать К. Станиславскому не пропустить игру армянского артиста в роли Отелло. По болезни К. Станиславский не смог присутствовать на спектакле.

26 марта 1928 года, впервые выступая в Москве в роли Отелло, Папазян заставляет московских критиков отказаться от несправедливых оговорок и ограниченной точки зрения на Шекспира и его Отелло. Один из этих театроведов, А. Гидони, видя в Отелло Папазяна раскрытие образа, созвучного нашему времени, первым откликнулся на его игру и приветствовал великого армянского трагика словами: «Сколько раз нам показывали «мавров экзотических». Совсем по-иному представлен Отелло Папазяном. Он истолкован им как человек, угнетенный социальным предрассудком, расовым предубеждением против него. И если у Отелло есть чувство ревности, то это чувство направлено единственно к защите личного человеческого достоинства. Он не хочет быть парией…»

К чести критика, нужно отметить, что он нашел правильный подход к игре артиста.

Папазян оживил Отелло и сделал его понятным современникам.

«Было бы очень хорошо, — заявляет театровед, — если бы гастроли Ваграма Папазяна заставили московское актерство призадуматься над тем, как и при каком подходе Шекспир доходит до советского зрителя».

C концепцией «Отелло-Папазян — наш современник» выступает театровед Э. Бескин. По мнению критика, Папазян обезоруживает Отелло, снимая с него классическое тяжелое вооружение, убирает его «львиный рев», тушит молнии в глазах бутафорного африканца и патетику, унаследованную от великих теней, оставляет в музее оружие «заслуженного» мавра и выходит на сцену легкий, подвижный…

В июне 1928 года Папазян едет в тогдашнюю столицу Украины Харьков и силами актеров русского театра ставит «Отелло». Папазян исполняет свою роль на французском языке. В статье М. Романовского, посвященной разбору спектакля, упоминается, что эта трагедия Шекспира почти полностью сошла с подмостков русской сцены. Критик с болью спрашивает, где те актеры, которые смог ли бы сыграть роль Отелло, и добавляет: «не потому, что таланта нет, а как-то отвыкли».

«Не знаю, почему Папазян играет его (Отелло — С. С.) на французском языке, но надо принять, что язык этот целиком впору «французской игре», блестящей, великолепной, красивой, может быть, слишком красивой и как будто с холодком внутри самого огненного переживания».

Он восхищенно пишет, что мастерство актера было ошеломляющим. Отличительное его свойство было в преобладании театрального над человеческим, в тонких и ярких деталях, в чудесных жестах.

Первый спектакль «Отелло», который Папазян дал в Большом театре на армянском языке, был повторен на французском в филиале Московского художественного театра, а третий спектакль, «Семья преступника», — снова в Большом театре. Все три спектакля — в партнерстве с актерами Малого театра. Множество критических статей посвятили этим спектаклям театроведы, их отклики дошли и до периферии, куда Папазян отправился после московских гастролей.

В течение трех-четырех дней Одесса видела Отелло в двух прекрасных исполнениях, совершенно различных как по своей трактовке, так и по сценическому воплощению. Этими двумя актерами были Юрий Юрьев и Ваграм Папазян.

В связи с выступлением Папазяна в Ленинграде в роли Отелло на армянском языке театровед С. Мокульский писал о том, что Папазян сделал интересный опыт, преподнося роль Отелло в новом плане: он попытался конкретизировать образ ревнивца, внося в его переживания оттенок расового антагонизма. Папазяновский Отелло ни на минуту не забывает, что он черный‚ и в этой своей черноте он видит причину своего горя и всех несчастий, считает критик.

К тому же вопросу обратился в 1934 г. известный театровед Ю. Юзовский. В своей книге «Вопросы социалистической драматургии» он пишет:

«… Артист Папазян, например, ведет свой образ так, что исходная точка, откуда начинает расти ревность Отелло, избрана им в следующей фразе героя. Отелло в поиске причин измены Дездемоны роняет такие слова: «не потому ли, что чёрен я…» Этот расовый и классовый момент накладывает отпечаток на игру Папазяна, делая образ полным социальной насыщенности, далеко за собой оставляющим банальную ревность мужа из-за изменившей ему жены».

Расовый и классовый момент в игре Папазяна театроведы находили ещё в 1908-1909 годах. Приехав на Кавказ, в 1920-ых годах, артист усилил и углубил эту свою находку, усовершенствовал своё искуссьво, придав образу новые оттенки.

В 1930-ых годах, выступая в роли Отелло уже на русском языке, он получил всеобщую известность, заставив полюбить Отелло и других шекспировских героев. К отзывам столичной прессы прибавились восторженные отзывы периферийной. Еели в этих статьях и встречались иногда мотивы недовольства, то это относилось к бесцветной игре партнеров. «Пропасть между его Отелло и окружающим антуражем так глубока, — писал один критик, — что с большим удовольствием хотелось бы видеть Папазяна-Отелло на сцене одного».

В январе 1937 года Папазян получает приглашение выступать в роли Отелло в Калининском областном театре. На страницах областной печати восторженными словами восхваляли народного артиста Армении Папазяна в роли Отелло. Папазян-Отелло буквально увлек зрителей, заставив их с напряженным вниманием следить за каждым своим движением и жестом, за каждым словом.

12-го числа того же месяца двухтысячный коллектив калининского педагогического института с большим восхищением посмотрел папазяновского Отелло… После спектакля многие не хотели уходить из зала: находясь под впечатлением игры прекрасного артиста, зрители хотели лично пожать руку Папазяну.

«Много написано об исполнении Ваграмом Папазяном роли Отелло в бессмертной шекспировской трагедии. Это поистине огромная актерская работа… — писал в «Правде» в 1955 году Ю. Лукин. — Всё до мельчайших деталей прочувствовано. Филигранная техника помогает ему добиваться предельной выразительности.

Актер отлично выражает переход от величавой сдержанности полководца к упоению любовью, от наивного восторга большого ребенка к мукам подозрений, от светлой веры, радости жизни и гордости своим счастьем к «хаосу» отрицания и затем к страстному суду над собой…»

Если привести все высказывания об Отелло Папазяна, которые делались на армянском, русском и других языках, потребовалось бы несколько томов. Мы познакомили читателя с некоторыми, порой противоречивыми, но всегда высокими оценками критиков, данных Ваграму Папазяну за его прекрасное искусство.

В заключение хотелось бы сказать несколько слов о книге воспоминаний М. Папазян «На крыльях памяти». Автор ее рассказывает о народном артисте СССР Ваграме Папазяне и дает оценку его жизни и творчеству.

Мария Папазян избрала путь своего выдающегося отца: театр и актерство.

Будучи заслуженной артисткой РСФСР, актрисой Ленинградского театра комедии, она снискала любовь и уважение у зрителей.

Нужно отметить. что Мария не только одаренная актриса, но и настоящий художник слова, человек, умеющий писать живо, интересно, захватывающе. Читатель убедится в этом, прочитав воспоминания Марии об отце. http://miaban.ru/m-papazyan-1/

Да, Мария — достойное дитя своего отца, безмерно любящая и благодарная дочь его.