В 1959 году в одном из июльских номеров газеты «Советская культура» на первой полосе была статья о Ваграме Папазяне. Неординарная статья неординарного автора. С первой строки автор напоминает, что было время, когда отмечали не только юбилеи Ваграма Камеровича, но и годовщины исполнения им той или иной роли. К сожалению, последние десятилетия о Папазяне почти ничего не говорится и не пишется в России и его родном Петербурге. Потому публикуем эту душевную статью 66-летней давности, причем — впервые в Интернете.

Об авторе

Владимир Владимирович Рогов (1930-2000) — талантливый переводчик, поэт, литературовед, критик. Изучал также Шекспира, читал лекции о нём в Ереванском педагогическом институте. И, естественно, воспринимал Папазяна по-особому…

У В.В. Рогова сотни переводов, часть опубликована в хронологическом порядке https://fantlab.ru/translator747 Ольга Маратовна Светницкая (зав. кафедрой английского языка, работает в Москве) опубликовала статью о нём, её педагоге, в журнале «Русский язык» — https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200103101

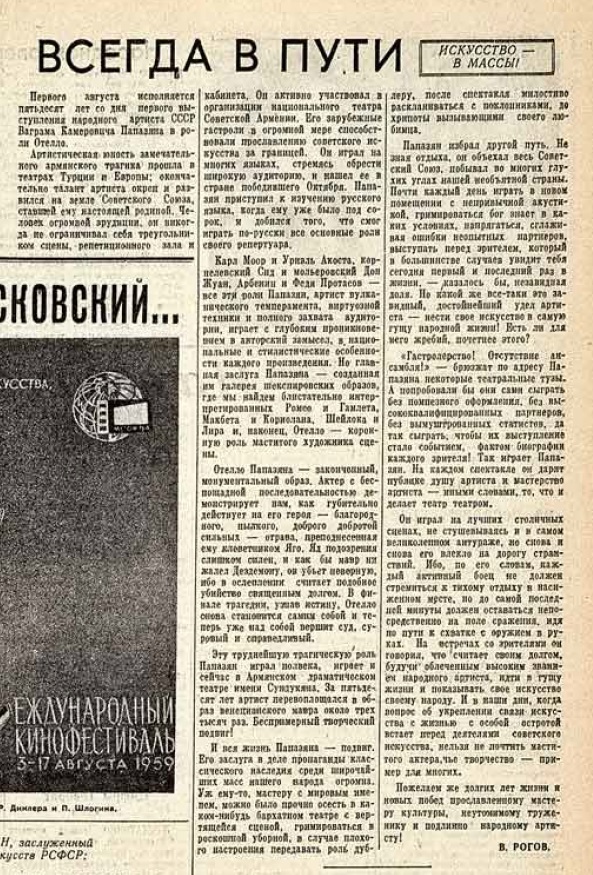

Всегда в пути

В.В. Рогов

Газета «Советская культура», №93, 30 июля 1959 г., с. 1

Первого августа исполняется пятьдесят лет со дня первого выступления народного артиста СССР Ваграма Камеровича Папазяна в роли Отелло.

Артистическая юность замечательного армянского трагика прошла в театрах Турции и Европы; окончательно талант артиста окреп и развился на земле Советского Союза, став ему настоящей Родиной. Человек огромной эрудиции, он никогда не ограничивал себя треугольником сцены, репетиционного зала и кабинета.

Он активно участвовал в организации национального театра Советской Армении. Его зарубежные гастроли в огромной мере способствовали прославлению советского искусства за границей. Он играл на многих языках, стремясь обрести широкую аудиторию, и нашел ее в стране победившего Октября. Папазян приступил к изучению русского языка, когда ему уже было под сорок, и добился того, что смог играть по-русски все основные роли своего репертуара.

Карл Моор и Уриаль Акоста, корнелевский Сид и мольеровский Дом Жуан, Арбенин и Федя Протасов — все эти роли Папазян, артист вулканического темперамента, виртуозной техники и полного захвата аудитории, играет с глубоким проникновением в авторский замысел, в национальные стилистические особенности каждого произведения. Но главная заслуга Папазяна — созданная им галерея шекспировских образов, где мы найдем блистательно интерпретированных Ромео и Гамлета, Макбета и Кориолана, Шейлока и Лира и, наконец, Отелло — коронную роль маститого художника сцены.

Отелло Папазяна — законченный, монументальный образ. Актер с беспощадной последовательностью демонстрирует нам, как губительно действует на его героя — благородного, пылкого, доброго добротой сильных — отрава, преподнесенная ему клеветником Яго. Яд подозрения слишком силен, и как бы мавр ни жалел Дездемону, он убьет неверную, ибо в ослеплении считает подобное убийство священным долгом. В финале трагедии, узнав истину, Отелло снова становится самим собой и теперь уже над собой вершит суд, суровый и справедливый.

Эту труднейшую трагическую роль Папазян играл полвека, играет сейчас в Армянском драматическом театре имени Сундукяна. За пятьдесят лет артист перевоплощался в образ венецианского мавра около трех тысяч раз. Беспримерный творческий подвиг!

И вся жизнь Папазяна — подвиг. Его заслуга в деле пропаганды классического наследия среди широчайших масс нашего народа огромна. Уж ему-то, мастеру с мировым именем, можно было прочно осесть в каком-нибудь бархатном театре с вертящейся сценой, гримироваться в роскошной уборной, в случае плохого настроения передавать роль дублеру, после спектакля милостиво раскланиваться с поклонниками, до хрипоты вызывающими своего любимца.

Папазян избрал другой путь. Не зная отдыха, он объехал весь Советский Союз, побывал во многих глухих углах нашей необъятной страны. Почти каждый день играть в новом помещении с непривычной акустикой, гримироваться Бог знает в каких условиях, напрягаться, сглаживая ошибки неопытных партнеров, выступать перед зрителем, который в большинстве случаев увидит тебя сегодня первый и последний раз в жизни, — казалось бы, незавидная доля. Но какой же всё-таки это завидный, достойнейший удел артиста нести свое искусство в самую гущу народной жизни! Есть ли для него жребий, почетнее этого?

«Гастролерство! Отсутствие ансамбля!» — брюзжат по адресу Папазяна некоторые театральные тузы. А попробовали бы они сами сыграть без помпезного оформления, без высококвалифицированных партнеров, без вымуштрованных статистов, да так сыграть, чтобы их выступление стало событием, фактом биографии каждого зрителя! Так играет Папазян. На каждом спектакле он дарит публике душу артиста и мастерство артиста — иными словами, то, что и делает театр театром.

Он играл на лучших столичных сценах, не стушевываясь и в самом великолепном антураже, но снова и снова его влекло на дорогу странствий. Ибо, по его словам, каждый активный боец не должен стремиться к тихому отдыху в насиженном месте, но до самой последней минуты должен оставаться непосредственно на поле сражения, идя по пути к схватке с оружием в руках. На встречах со зрителями он говорил, что считает своим долгом, будучи облеченным высоким званием народного артиста, идти в гущу жизни и показывать своё искусство своему народу. И в наши дни, когда вопрос об укреплении связи искусства с жизнью с особой остротой встает перед деятелями советского искусства, нельзя не почтить маститого актера, чье творчество — пример для многих.

Пожелаем же долгих лет жизни и новых побед прославленному мастеру культуры, неутомимому труженику и подлинно народному артисту!